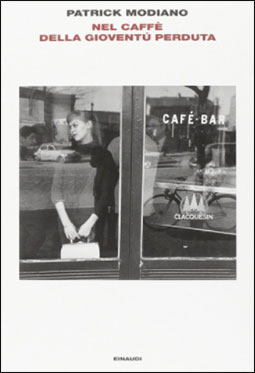

di SILVIA GRAZIA – Tre righe e sei già trascinato, travolto all’interno del café, personaggio tra i personaggi, nella luce calda e forse fumosa di uno spazio accogliente, ritagliato nel quotidiano, ritagliato tra le “zone neutre” di una Parigi fredda, distante, controversa. In un tempo universalmente valido. Potrebbe essere oggi. Potrebbero essere gli anni ’50 o ’70. Unico indizio: Nel caffè della gioventù perduta (di Patrick Modiano, traduzione di Irene Babboni, Einaudi, pp. 118, € 14,00) non esistono computer, i libri si scrivono a macchina. Ma potrebbe anche solo trattarsi di una breve nota nostalgica. Patrick Modiano

di SILVIA GRAZIA – Tre righe e sei già trascinato, travolto all’interno del café, personaggio tra i personaggi, nella luce calda e forse fumosa di uno spazio accogliente, ritagliato nel quotidiano, ritagliato tra le “zone neutre” di una Parigi fredda, distante, controversa. In un tempo universalmente valido. Potrebbe essere oggi. Potrebbero essere gli anni ’50 o ’70. Unico indizio: Nel caffè della gioventù perduta (di Patrick Modiano, traduzione di Irene Babboni, Einaudi, pp. 118, € 14,00) non esistono computer, i libri si scrivono a macchina. Ma potrebbe anche solo trattarsi di una breve nota nostalgica. Patrick Modiano

È ottobre. Fuori fa freddo, nonostante le giornate soleggiate. E il freddo penetra all’interno, dentro l’anima. Ma nel café Condé, gestito da Madame Chadly, una signora di una certa età, che sa come va la vita e mostra persino «indulgenza verso i suoi clienti», si trova un riparo, tra personaggi forse intellettuali, quasi tutti giovani, punteggiati da qualche figura più anziana, che si presentano e si siedono ai tavoli accompagnati da un libro, alter-ego in carta stampata. Personaggi che hanno senso di esistere, in relazione gli uni agli altri, lì, all’interno del café, laddove un fotografo potrebbe scattare «foto di famiglia». Fuori, quelle rare volte in cui la vita si sposta dal perimetro sicuro del Condé, le distanze si allargano e ci si sente stranamente in compagnia di estranei.

Ed è proprio qui che approda, al termine di una delle sue innumerevoli fughe, la teorica protagonista del racconto, Louki, anzi Jacqueline, “rinata“ Louki. La immaginiamo mentre, silenziosa e leggermente spaventata, “spalanca” con discrezione la porta, lasciandosi alle spalle un turbinio di foglie ingiallite, nel frizzante vento autunnale. «Non ho mai pensato all’autunno come a una stagione triste. Le foglie morte e le giornate che si fanno via via più corte non mi hanno mai evocato la fine di qualcosa, piuttosto l’attesa del futuro. C’è elettricità nell’aria di Parigi, le sere di ottobre al calare della notte. […] Tutto mi pare possibile. L’anno ha inizio con il mese di ottobre. Riaprono le scuole ed è, credo, la stagione dei progetti. Quindi, se lei è venuta al Condé in ottobre, è sicuro che aveva chiuso con tutta una parte della sua vita». Patrick Modiano

Così lo studente, che “firma” il capitolo di apertura del libro, descrive l’ingresso di Louki. E ci racconta anche come la protagonista si adatti immediatamente alle tacite regole del café: «I clienti abituali del Condé avevano spesso un libro in mano che appoggiavano con noncuranza sul tavolo, la copertina macchiata di vino […]. Ma lei, all’inizio, si era presentata a mani vuote. Poi ha voluto di certo fare come gli altri […]. Da allora il suo libro non l’ha più lasciata […], come fosse un passaporto o un permesso di soggiorno che legittimava la sua presenza accanto a loro».

Ma Louki è una scusa.

E la sua storia di fughe da se stessa è una storia come tante. La vita di una donna fragile, delicata, incompleta, la cui unica volontà di auto-affermazione si concretizza in un climax ascendente di “tagli” con tratti di vita precedente. Anche il café parigino, su cui, a un certo punto, si staglia la sua esistenza, seppur dotato di una forza attrattiva superiore, potrebbe essere uno dei tanti. Perfino l’inaspettato epilogo, a posteriori, appare scontato. Patrick Modiano

Veri protagonisti sono alcuni piccoli esperimenti, a sfondo sociologico e urbanistico, che l’autore nasconde tra le righe. La descrizione della città come intrico di strade e di sensazioni, intervallate da zone neutre: «C’erano a Parigi delle zone intermedie […] in cui si era al confine di tutto, in transito, o anche in sospeso», fiancheggiate da palazzi bui, che «sembravano formare un’unica facciata nera», cosparse di alberghi o appartamenti ammobiliati, «luoghi di passaggio dove non si chiedeva l’identità a nessuno», luoghi senza identità, in cui i personaggi di Patrick Modiano possono comodamente spogliarsi dei loro vecchi abiti, per vestirne di nuovi. «Tutte quelle strade che finivano sulle passerelle del metrò sopraelevato appartenevano a una zona neutra». Ma «le zone neutre hanno almeno questo vantaggio: non sono che un punto di partenza e le si abbandona un giorno o l’altro».

Anzi, forse, la città come alternanza di zone neutre, intervallate da pezzi di frenetica urbanità, punteggiata da piccoli poli energetici, di cui a pieno titolo fa parte il café Condé, con la sua suggestiva atmosfera bohemienne: «Ho sempre pensato che certi luoghi sono come calamite, che ti attraggono se passi nei paraggi. Basta una strada in discesa, un marciapiede assolato, oppure all’ombra. O magari un forte temporale che ti porta esattamente là dove dovevi approdare».

E un quaderno, «un Clairefontaine con la copertina rossa plastificata», quasi “un brogliaccio di polizia” (antesignano romantico dei moderni social?), dove si appuntano gli orari in cui gli avventori del bar fanno il loro ingresso nel Condé, per trovare dei “punti fermi” nel bailamme della città: «In quel flusso continuo di donne, uomini, bambini, cani che passano per poi perdersi nelle strade, sarebbe bello ogni tanto ricordare almeno un volto». E dove a un certo punto si decide di appuntare i percorsi fatti per raggiungere il café, centro in cui convergono strade e vite altrimenti inintersecabili, per vedere quali altre possibilità le persone avrebbero avuto di incontrarsi altrove: «Immagino che […] evidenziasse su grandi mappe di Parigi le strade che percorrevamo per arrivare al Condé, e che usasse penne a sfera di colore diverso. Forse voleva capire se esisteva una qualche possibilità che ci incrociassimo ancor prima di raggiungere la meta».

In tale descrizione a cerchi concentrici, a tela di ragno, della città e dei suoi umori, nella commistione strettissima tra urbano e umano, consiste la forza del libro. Sullo sfondo alcuni brevi, ma incisivi, cenni di analisi psicologica sui controversi rapporti genitori-figli: la protagonista che, dopo una delle prime fughe, scopre la madre, dapprima solo colei che la abbandonava tutte le sere per andare a svolgere il proprio lavoro di maschera al Moulin Rouge: «Era la prima volta che lei mi fissava così a lungo, e la prima volta in cui io notavo quanto i suoi occhi fossero chiari, grigi, o di un celeste pallido. Grigio-azzurro. […] È stata, credo, l’unica volta in cui fra noi si è stabilito un contatto, fugace, maldestro, eppure così forte che rimpiango di non avere avuto nei mesi seguenti uno slancio capace di riattivarlo». E l’ultimo compagno di Louki, o forse Modiano, che s’interroga sul padre: «Siamo veramente responsabili di coloro che incrociamo nei primi anni della nostra vita, semplici comparse che non abbiamo scelto noi?».

Queste suggestioni riscattano il libro, non la trama, dal sapore conosciuto, non la carrellata, non sempre coerente, di personaggi tra cui, in prima lettura, non è facile orientarsi. Il canovaccio è troppo breve per sentirsi in grado, come lettori, di lasciarsi completamente andare all’interno della storia. E avrebbe potuto essere sviluppato più volte, seguendo lo stesso schema, brevi capitoli di presentazione o auto-presentazione dei personaggi.

Ma forse, nell’idea dell’autore, si volevano evitare lungaggini. Il testo voleva essere solo un accenno, quasi un brano di poesia, compiuto in se stesso, ma un assaggio. Sospeso. Fluttuante. Proprio come i suoi personaggi.

Silvia Grazia Patrick Modiano

(www.excursus.org, anno VII, n. 67, febbraio 2015)