di MICHELE CAVEJARI – Intesa come recupero di proporzionalità, come possibilità di ritorno alle forme perdute, la piccolezza diventa una voce necessaria; revenant soteriologico specie nella fetta di mondo “ricca”, quella che privilegia il paradigma opposto, l’ottica super size. Ediciclo Editore

di MICHELE CAVEJARI – Intesa come recupero di proporzionalità, come possibilità di ritorno alle forme perdute, la piccolezza diventa una voce necessaria; revenant soteriologico specie nella fetta di mondo “ricca”, quella che privilegia il paradigma opposto, l’ottica super size. Ediciclo Editore

Le mire ipertrofiche, invero, incalzano su più livelli; dall’architettura allo sport, dall’economia alla gastronomia. Saturano gli spazi, predicano l’esondazione programmatica. La mitologia dell’ampliamento indefinito, correlata al credo utilitaristico, inabissa i presupposti dell’obesità a livello di topologia mentale o più semplicemente tende a instaurare una relazione naturale con il deforme. E, nei fatti, che cos’è il brutto se non l’eccesso, il mancato rispetto delle simmetrie, l’esuberanza della massa sulla sostanza, sulla profondità e sui rapporti?

Lo spiegò molto bene Leopold Kohr: il bello non sa che farsene del grande, del “di più”. La bellezza si esprime in termini di essenzialità, giusto rapporto, proporzione (Verhältnismäßigkeit), simmetria. Una questione di relazioni, non di numeri. E se vogliamo, in questo intimo equilibrio, in questa fioritura essenziale, si esprime pure il gergo della felicità. La vera gioia è sempre a portata di mano: adotta il lessico parsimonioso dell’abbastanza. In breve, bellezza, intensità e felicità si radicano nella piccolezza.

Ora, la premessa era d’obbligo per restituire tutto lo spessore della collana Piccola filosofia di viaggio firmata Ediciclo Editore. A livello formale, incontriamo agili libretti vivificati da splendidi progetti grafici: sfondo bianco solcato da una colorata finestra di testo; quest’ultima, posta in rilievo per unire – sia al tatto che alla vista – la suggestiva foto di copertina alla breve sinossi in quarta.

Sul piano sostanziale: poche pagine, sempre sotto le cento, adatte a calzare ogni tasca – per formato (11×16,6) e per costi (€ 8,50). Sul piano astratto: riprendendo uno stralcio dell’epigrafe che la stessa casa editrice dedica alla presentazione della collana, abbiamo «un viaggio nei viaggi, per approfondire le nostre passioni e incantarci».

Profondità, incanto, passione; ecco le parole chiave. Meditazioni attente. Pagine che procedono con essenzialità, su argomenti ampi, “totali”, senza però pretendere di esaurirli, indovinando piccoli varchi. L’occhio viene iniziato a una degustazione lenta, senza fretta. Fiorisce un tempo nuovo: per riflettere, per “curarsi di”.

Senza dubbio, fra i tanti bei libelli a catalogo, in particolare quattro paiono celebrare più di altri l’esperienza formativa della piccolezza. Ediciclo Editore

Il primo risponde al titolo: Il silenzio dei passi. Piccolo elogio del camminare a piedi nudi nella natura. (Ediciclo, pp. 96, € 8,50). L’autore, Andrea Bianchi, restituisce la realtà del barefooting in appena novantasei pagine. L’intuizione di fondo è molto semplice: scalzi si nasce e non si ritorna per moda; il piede nudo lo si cerca filosoficamente. Il desiderio di chi toglie i calzari, d’altra parte, è quello di rintracciare piste neuronali dismesse, sentire la vita del sentiero, percepire una connessione profonda con la roccia e l’erba in una danza tutta equilibrio e leggerezza.

Il primo risponde al titolo: Il silenzio dei passi. Piccolo elogio del camminare a piedi nudi nella natura. (Ediciclo, pp. 96, € 8,50). L’autore, Andrea Bianchi, restituisce la realtà del barefooting in appena novantasei pagine. L’intuizione di fondo è molto semplice: scalzi si nasce e non si ritorna per moda; il piede nudo lo si cerca filosoficamente. Il desiderio di chi toglie i calzari, d’altra parte, è quello di rintracciare piste neuronali dismesse, sentire la vita del sentiero, percepire una connessione profonda con la roccia e l’erba in una danza tutta equilibrio e leggerezza.

Ci si priva di uno strato per riacquistare sensibilità, insomma. I passi si fanno più attenti, predisposti a cogliere i messaggi della madre terra. Procedendo per piccoli tocchi, non si lascia traccia, si “pesa” il meno possibile.

Il saggio di Andrea Bianchi è perciò un invito alla libertà, ad esercitare l’intelligenza sensoriale e reperire il giusto rapporto con il mondo: «camminare diventa […] un atto sempre più essenziale, dal quale uno a uno si toglie ogni gesto, ogni spinta, ogni pensiero superfluo, purificando il movimento sino a renderlo inconsistente eppure elastico, definito eppure impercettibile allo stesso tempo». Ediciclo Editore

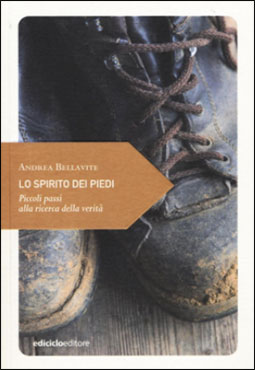

Muovendo in continuità dal primo al secondo saggio in analisi, ci tende la mano una certezza: il buon camminatore non ama la velocità, non ha fretta di arrivare. Il viandante non si identifica con la somma dei chilometri affrontati, con le grandi distanze coperte. Semmai, compiendosi in ogni singolo metro affrontato, smette di pensare a se stesso come sapiens, abbracciando l’appellativo di homo viator. Di fatto, chi può mai essere quest’ultimo se non il pellegrino assoluto, colui che si spoglia di tutto tranne che della propria fede per la strada? Ce ne parla Andrea Bellavite in Lo spirito dei piedi. Piccoli passi alla ricerca della verità. (Ediciclo, pp. 88, € 8,50).

All’autore riesce di approfondire con lucidità e trasporto l’aspetto simbolico-esistenziale del pellegrinaggio, restituendoci una potente verità: siamo tutti pellegrini, creature di passaggio. Persino il più sedentario e stanziale degli uomini è in viaggio; la meta, intima; la posta in gioco, altissima. Dal “fuori” al “dentro” ognuno anela un segno, un’indicazione, una mappa.

Spetta al singolo pellegrino scoprire la strada, ossia quel nord spirituale occultato dall’ipertrofia di “beni” con cui la modernità prova a seppellire «la domanda di senso che alberga nel profondo, sostituendola con un diluvio di emozioni che soddisfano per un istante l’angoscia ma impediscono all’anima di contemplare gli orizzonti infiniti dello spirito».

Un passo ancora e scopriamo, al pari, che l’homo viator coincide con l’amante della natura per antonomasia, l’homo radix, come scrive (e si descrive) Tiziano Fratus ne Il sussurro degli alberi. Piccolo miracolario per uomini radice (Edicilo, pp.95, € 8,50) «essere un Uomo Radice annulla le distanze, ci fa sentire un tutt’uno con l’intero creato vivente, animato e inanimato, ci fa vivere da uomini selvaggi, da aborigeni del vecchio continente, da monaci zen. Una vita colma di meraviglie».

L’autore, da buon dendrosofo, si mette sulle tracce degli alberi, creature assolute che nascono e crescono nella pienezza del silenzio, occupando il minimo spazio (l’essenziale), e che portano l’osservatore a chiedersi cosa significhi stare nello stesso posto per mille anni, attimo dopo attimo, totalmente consapevoli, massimamente assorti eppure presenti…

Scaturiscono così itinerari sulla rotta di radici e chiome secolari. Si procede misurando tronchi e aperture brancali, si tace per ascoltare lo stormire di pensieri eterni, il fluire dell’eminente consapevolezza della Terra.

Se vogliamo, il miracolario di Fratus non può essere che il preludio alla lettura del quarto e ultimo saggio in rassegna: la dolce dedica di Enrico Camanni ai ripari montani (o meglio, ai santuari) che – pur nella loro estrema economia di spazio – non chiudono la porta a nessuno e salvano dalla brutalità del buio.

Se vogliamo, il miracolario di Fratus non può essere che il preludio alla lettura del quarto e ultimo saggio in rassegna: la dolce dedica di Enrico Camanni ai ripari montani (o meglio, ai santuari) che – pur nella loro estrema economia di spazio – non chiudono la porta a nessuno e salvano dalla brutalità del buio.

L’incanto del rifugio. Piccolo elogio della notte in montagna (Edicilo, pp. 96, € 8,50) racconta di un rapporto antichissimo, quello fra l’uomo e la notte, fra il dubbio che assale durante l’attesa e l’inesorabilità delle tenebre, fra la promessa della cima e la paura per l’impresa.

Scrive l’autore: «nessun essere umano può comandare alla montagna e al destino, si può solo sperare e attendere, arrendevolmente, affidandosi alle liturgie del rifugio: le stoviglie, la cena, i canti, le borracce, le coperte, il dormitorio, il buio, la prova del sonno. L’intimità del rifugio sa trasformare la fragilità in poesia».

Procedendo per piccoli momenti, da quelli sublimi a quelli spietati, da quelli di successo a quelli di tragedia, Camanni dà voce agli alpinisti, ai loro riti e ai loro segreti, porge omaggio alla voce del pianeta, là dove questa si fa più spigolosa, là dove il vuoto vasto e magnetico circonda, schianta l’uomo, lo restituisce alla minutezza… ma così facendo gli ricorda anche quanto sia prezioso e irripetibile il singolo, infinitesimale, istante presente.

Michele Cavejari Ediciclo Editore

(www.excursus.org, anno IX, n. 87, novembre-dicembre 2017) Ediciclo Editore